DOMINGO 14 SEPTIEMBRE 2025

PARTE 1

Explora cómo los pachucos forjaron una identidad fronteriza única, mezclando arte, resistencia cultural y memoria histórica en Ciudad Juárez.

POR JACK RO

Los artistas plásticos de la frontera norte de México (Colectivo Arte Juárez) han asumido el compromiso de redefinir un prototipo de identidad fronteriza en constante transformación estética. Esta evolución se ha gestado desde las expresiones primitivistas de la prehistoria, pasando por el colonialismo europeizado, las revoluciones de independencia y los movimientos revolucionarios, hasta los cambios políticos derivados de la relación con Norteamérica que impactaron el flujo migratorio durante el siglo XX.

A partir de la década de los sesenta, con la industrialización y el surgimiento del posmodernismo, la identidad fronteriza ha experimentado una reconfiguración profunda, especialmente en el nuevo milenio, donde el mito de emigrar ha sido sustituido por una tendencia al sedentarismo en una frontera que ahora ofrece mayores garantías económicas y sociales.

En este contexto, el ciudadano fronterizo reinventa su ideología autóctona y su sentido de pertenencia nacional, desarrollando costumbres e idiosincrasias propias que lo distinguen de otras regiones del país.

Esta afirmación cultural surge, en parte, como respuesta a una cultura dominante que lo rechaza, lo defrauda y lo explota, generando formas de racismo y clasismo que lo obligan a reflexionar sobre sus propios valores, su historia y su identidad.

Ante un futuro incierto, muchos optan por arraigarse en su territorio, resistiendo el desarraigo y reafirmando sus raíces frente al odio, explotación el desprecio y la exclusión.

El arte es un espejo que refleja el lenguaje simbólico de la ideología y la identidad de un pueblo. En el caso de Ciudad Juárez, una ciudad relativamente joven en la historia moderna, su cultura ha sido moldeada por flujos migratorios, intercambios transfronterizos y procesos de resistencia social.

Uno de los grupos más emblemáticos en la construcción de esta identidad fronteriza son los pachucos, cuya influencia ha trascendido generaciones, geografías y disciplinas como en la expresión ingeniosa de los mexicanos en norte américa donde surgió la expresión ¨Es una chicanada¨.

En el contexto juarense y más ampliamente en el norte de México, una chicanada suele entenderse como un acto de ingenio práctico, una solución improvisada que resuelve un problema con creatividad, aunque no siempre de forma ortodoxa o “correcta”. Es ese momento en que alguien dice: “¡Ya le hice una chicanada y quedó jalando!”

Aunque en otros contextos la palabra puede tener connotaciones negativas —como una maniobra tramposa o poco ética— en Ciudad Juárez, el término se ha resignificado culturalmente como una expresión de astucia popular, adaptabilidad y resistencia cotidiana. Es parte del repertorio fronterizo de sobrevivencia, donde el ingenio sustituye a los recursos que faltan).

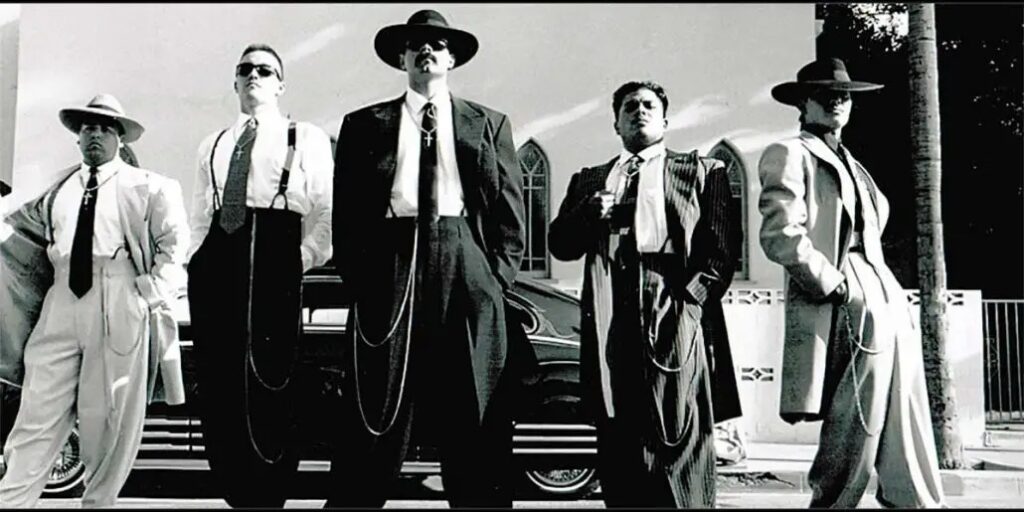

Los pachucos surgieron en la década de 1930 en la frontera entre México y Estados Unidos, especialmente en ciudades como Ciudad Juárez y El Paso. Eran jóvenes, en su mayoría hijos de inmigrantes mexicanos, que enfrentaban discriminación y exclusión en territorio estadounidense. Su respuesta fue la creación de una subcultura que combinaba orgullo étnico, rebeldía juvenil y una estética provocadora.

Desde una perspectiva sociológica, los pachucos representaron una forma de resistencia simbólica. Su vestimenta (el famoso zoot suit), su lenguaje híbrido (caló), y su gusto por el jazz, el mambo y el swing, eran expresiones de una identidad que desafiaba las normas dominantes y afirmaba su pertenencia a una cultura mestiza y fronteriza.

El estilo pachuco fue adoptado y reinterpretado por el cine mexicano, especialmente en la figura de Tin Tan, quien popularizó el personaje en la década de 1940. A través del humor, la música y el lenguaje, el arte pachuco se convirtió en una forma de narrar la vida en la frontera, con sus contradicciones, aspiraciones y tensiones culturales.

La estética pachuca también influyó en el diseño gráfico, la moda urbana, el teatro chicano y el muralismo contemporáneo. Su legado artístico sigue presente en exposiciones y festivales.

Políticamente, los pachucos fueron estigmatizados por autoridades y medios conservadores, que los asociaban con la delincuencia y el desorden. Sin embargo, su presencia visibilizó las condiciones de exclusión que vivían los mexicanos en EE.UU. y abrió debates sobre derechos civiles, identidad étnica y representación cultural.

Demográficamente, el fenómeno pachuco refleja el crecimiento de comunidades binacionales, donde la movilidad entre Ciudad Juárez y El Paso generó una población con doble pertenencia. Esta realidad fronteriza dio lugar a una idiosincrasia autóctona, marcada por el cruce constante de lenguas, valores y símbolos.

Carlos Monsiváis, uno de los cronistas más agudos de la cultura mexicana, abordó en múltiples textos la influencia de Germán Valdés “Tin Tan” y la cultura pachuco en la identidad urbana, especialmente en la Ciudad de México.

Carlos reconocía cómo el estilo, humor y lenguaje de Tin Tan se integraron profundamente en las costumbres populares del país, particularmente en el habla, la moda y la actitud de los sectores urbanos.

En su obra “Rituales del caos” y en diversas crónicas, Monsiváis analiza cómo la cultura popular —incluyendo el cine de rumberas, los cómics, el lenguaje callejero y el humor de Tin Tan— se convirtió en parte del imaginario colectivo mexicano, especialmente entre los habitantes de la capital.

Elena Poniatowska, en entrevistas sobre Monsiváis, también menciona que él fue quien “entronizó la cultura popular en México” y la colocó al nivel de la llamada “alta cultura”.

Además, en exposiciones como las del Museo del Estanquillo, que alberga la colección personal de Monsiváis, se incluyen objetos, carteles y documentos relacionados con Tin Tan, lo que confirma su interés por preservar y estudiar esa estética como parte de la identidad chilanga.

Monsiváis sí documentó y celebró cómo la cultura tintanesca —con su mezcla de irreverencia, mestizaje y humor— fue adoptada y transformada por los habitantes de la Ciudad de México, convirtiéndose en parte de su expresión cotidiana.

La teoría de la identidad cultural de Stuart Hall, que afirma que la identidad no es fija, sino una construcción social en constante transformación, puede interpretarse desde distintas disciplinas para revelar su profundidad y aplicabilidad.

Desde la filosofía, esta teoría rompe con la idea esencialista de que la identidad es algo innato, eterno o inmutable. En lugar de eso, propone que el “yo” se forma en relación con el mundo, con los otros y con el tiempo. Es una postura cercana al pensamiento posmoderno, donde el sujeto no es una entidad cerrada, sino una narrativa abierta, siempre en diálogo con su entorno.

Como el arte de interpretar significados, nos ayuda a entender que la identidad se construye a través de los relatos que nos contamos y que nos cuentan. Cada cultura, cada grupo social, interpreta su historia y sus símbolos de manera distinta, y esa interpretación da forma a su identidad. Así, la identidad es un texto vivo, que se reescribe constantemente según el contexto y la experiencia.

Desde lo político, esta teoría revela que la identidad no es neutral: está atravesada por relaciones de poder. Los Estados, los medios y las instituciones moldean identidades para incluir o excluir, para legitimar o controlar. Reconocer que la identidad es construida permite cuestionar quién la define, con qué fines, y cómo puede ser transformada desde abajo, por los propios sujetos.

La sociedad ve la identidad como producto de la interacción donde se convive y socializa mediante el lenguaje de la comunicación se entrelazan las ideas de ser y pertenecer. No nacemos con una identidad la adquirimos en el contacto con la familia, la escuela, el trabajo, los medios y la vida.

Esta teoría nos muestra que la identidad cambia según las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales. Ser fronterizo en Ciudad Juárez implica una identidad distinta a la de quienes habitan en el centro del país, debido a que el entorno fronterizo está marcado por una constante interacción con dinámicas transnacionales.

A diferencia de algunas provincias más alejadas de los flujos globales, la frontera funciona como un modelo de intercambio acelerado, donde llegan primero las modas, la tecnología, los lenguajes cosmopolitas y las transformaciones culturales. Este tránsito constante de exposición directa a lo global moldea una identidad más abierta, híbrida y en constante movimiento sociológico y demográfico, que se diferencia de las formas de pertenencia más tradicionales o arraigadas de lo que es en otras regiones del país.

La identidad es una construcción del inconsciente, influida por deseos, traumas, y relaciones afectivas. Stuart Hall se aleja del “yo” y se acerca a una visión más fluida: el sujeto se fragmenta, se reconstruye, se adapta. La identidad es una máscara que usamos para habitar el mundo, pero que nunca termina de encajar del todo.

La teoría de Stuart Hall nos invita a entender que la identidad no es una esencia, sino un proceso. Se forma en el cruce entre historia, cultura, lenguaje y poder. Esta visión nos permite reconocer la riqueza de las identidades múltiples, cambiantes y en constante negociación, especialmente en contextos como el de Ciudad Juárez, donde la frontera no solo separa, sino también se crea y se reinventa a sí misma.

El texto de Jack Ro ofrece una exploración profunda sobre la construcción de la identidad fronteriza en Ciudad Juárez, tomando como eje simbólico la figura del pachuco. A través de una narrativa que entrelaza historia, arte, sociología y teoría cultural, se revela cómo los procesos migratorios, la exclusión social y la resistencia estética han moldeado una cultura única en la frontera norte de México.

La narrativa de la obra destaca el papel del Colectivo Arte Juárez como agente activo en la reinterpretación de esta identidad, reconociendo que el arte no solo documenta, sino que también transforma y resignifica. En este contexto, el pachuco emerge como una figura emblemática: hijo de migrantes, marginado por el sistema estadounidense, pero capaz de crear una subcultura que mezcla orgullo étnico, rebeldía juvenil y una estética provocadora.

El texto también introduce el concepto de la “chicanada” como expresión del ingenio popular fronterizo, resignificada en Ciudad Juárez como símbolo de adaptabilidad y creatividad ante la escasez. Esta noción refuerza la idea de que la identidad fronteriza se construye desde el margen, con recursos limitados pero con una enorme capacidad simbólica.

Desde el enfoque teórico, se incorporan las ideas de Stuart Hall, quienes entienden la identidad como un proceso dinámico, influido por el entorno, el lenguaje, el poder y la experiencia. Hall propone que la identidad no es una esencia fija, sino una narrativa en constante transformación.

El texto también recupera la mirada de Carlos Monsiváis, quien reconoció el impacto de Tin Tan y la cultura pachuco en la identidad urbana mexicana, especialmente en la Ciudad de México. Monsiváis documentó cómo el humor, el lenguaje y la estética tintanesca fueron adoptados por los sectores populares, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo nacional.

Las raíces históricas del pachuco entre migración y exclusión es más que un ensayo sobre una subcultura: es una reflexión crítica sobre cómo se construye la identidad en contextos de frontera, exclusión y resistencia. El pachuco, lejos de ser una figura marginal, representa una forma de ser y estar en el mundo desde el cruce, desde la mezcla, desde el margen.

La frontera, en este análisis, no es solo una línea geográfica, sino un espacio simbólico donde se gestan nuevas formas de pertenencia. Ciudad Juárez aparece como un laboratorio cultural, donde el arte, la memoria y el ingenio popular se entrelazan para afirmar una identidad mestiza, múltiple y en constante transformación.

Este texto nos invita a reconocer que la identidad no se hereda: se construye, se negocia y se defiende. Y en esa construcción, el arte y la cultura popular juegan un papel fundamental.

TIMING POLITICO

Más historias

Lanzan la convocatoria para la Presea Fray García de San Francisco 2025

Invita IPACULT al Festival “Tradiciones de Vida y Muerte”

El arte barroco una expresión estética, de poder simbólico y espiritualidad en tiempos de crisis