MIERCOLES 20 AGOSTO 2025

POR JACK RO

El perfil de los perros es una obra neoexistencialista que transforma la violencia de género en un lenguaje simbólico. Mediante una estética posdramática y feminista, convierte el cuerpo en un territorio político y el escenario en in espacio de resistencia, memoria y sanación.

CD. JUAREZ, CHIH.- La obra el perfil de los perros, escrita por la artista española Julia de la Rúa, se inscribe en una dramaturgia contemporánea que desafía las convenciones escénicas y propone una experiencia estética profundamente simbólica, en un enfoque político que muestra los problemas ontológicos más profundo de los instintos salvajes del ser humano.

En este texto se analiza la obra desde un enfoque social y cultural, estableciendo un marco historico que articula influencias del teatro ritual, político y feminista del siglo XX, así como elementos del teatro de la crueldad, el teatro posdramático y el teatro testimonial. Se propone una tesis teatral que sitúa la obra como un dispositivo escénico de resistencia frente a la violencia diversificada y estructural de géneros en el siglo XXI.

El perfil de los perros constituye una dramaturgia neoexistencialista que, mediante una poética escénica interdisciplinaria, convierte el teatro en un espacio de resistencia, sanación y reconstrucción identitaria. La obra no se limita a representar la violencia de género: la transforma en potencia creadora, en un lenguaje simbólico y en un acto político.

Una de las influencias más evidentes en la propuesta escénica es el pensamiento de Antonin Artaud, cuya concepción del teatro de la crueldad redefine la función del teatro como un acto de conmoción, desestabilización y catarsis. Para Artaud, el teatro debía abandonar la lógica narrativa y el confort del texto para convertirse en un ritual que sacudiera al espectador desde lo más profundo de su inconsciente.

En este sentido, Julia de la Rúa retoma y actualiza esta visión, construyendo una dramaturgia donde el cuerpo, el grito y el gesto adquieren una dimensión simbólica que trasciende el lenguaje verbal.

Artaud concebía el teatro como un espacio donde el lenguaje debía ser sustituido por signos físicos, gestuales y sonoros que afectaran directamente al sistema nervioso del espectador. Julia recoge esta premisa y la reinterpreta desde una perspectiva feminista y contemporánea.

El cuerpo femenino en escena no es objeto de representación, sino sujeto de enunciación, territorio simbólico y político. El dolor, lejos de ser estetizado, se convierte en potencia creadora, en grito ritual que busca redención.

La fragmentación de la narrativa no es solo una estrategia estética, sino una forma de romper la linealidad del pensamiento racional y abrir paso a una experiencia liminal. La obra se despliega como una sucesión de escenas poéticas, cargadas de tensión emocional, donde el espectador no permanece como observador pasivo, sino que es interpelado desde lo visceral. Esta interpelación se produce a través de atmósferas sombrías, musicalización dramática y una corporalidad que encarna el trauma, el deseo reprimido y la pulsión de muerte.

Además, la obra comparte con el Teatro de la crueldad la idea de que el teatro debe ser un acto total, una ceremonia que involucre todos los sentidos y que desestabilice las certezas del espectador. La musicalización, el uso de la luz como elemento dramático, la gestualidad extrema y el silencio como signo son recursos que de la Rúa emplea para construir una experiencia escénica que no se limita a representar, sino que transforma.

En este marco, la propuesta escénica puede ser leída como una actualización del teatro ritual, donde el escenario se convierte en altar, el cuerpo en ofrenda y el dolor en lenguaje. La crueldad no se entiende aquí como violencia explícita, sino como confrontación radical con lo real, con lo reprimido, con lo que la cultura ha silenciado. La obra no busca consolar, sino despertar, sacudir, abrir heridas para que puedan ser nombradas.

La puesta en escena se inscribe con claridad en las coordenadas del teatro posdramático, tal como lo define Hans-Thies Lehmann en su obra homónima (Postdramatic Theatre, 1999). Este paradigma escénico surge como respuesta a la crisis de la representación tradicional y propone una ruptura con la estructura narrativa lineal, el conflicto dramático clásico y la centralidad del texto como eje del acontecimiento teatral.

Julia de la Rúa desplaza el texto verbal hacia una función poética y simbólica, subordinada a la performatividad del cuerpo. La obra se construye como una sucesión de escenas fragmentadas, cargadas de tensión emocional, donde el sentido no se articula de manera lógica o causal, sino a través de asociaciones sensoriales, gestuales y afectivas. Esta fragmentación responde a una estética de la discontinuidad, donde el espectador debe reconstruir el significado desde su propia experiencia perceptiva.

Lehmann sostiene que el teatro posdramático no busca representar una historia, sino generar una experiencia. En este sentido, El perfil de los perros convierte el escenario en un espacio de afectación directa, donde el cuerpo en escena no actúa, sino que se expone, se vulnera, se transforma. La protagonista no narra su dolor: lo encarna. El cuerpo se convierte en archivo de memorias rotas, en territorio simbólico donde se inscriben las marcas de la violencia.

Otro rasgo posdramático presente en la obra es la disolución de los límites entre disciplinas. Julia de la Rúa articula elementos del teatro físico, la danza contemporánea, la instalación sonora y la poesía visual, generando una dramaturgia expandida que desafía las categorías escénicas tradicionales. Esta hibridez responde a una lógica transdisciplinaria que busca romper con la jerarquía entre texto y acción, entre palabra y cuerpo, entre forma y contenido.

Asimismo, el teatro posdramático se caracteriza por la descentralización del conflicto dramático. En lugar de una trama con progresión narrativa, El perfil de los perros propone una constelación de escenas que funcionan como unidades autónomas, pero conectadas por una atmósfera común: la violencia estructural, el dolor como potencia, la reconstrucción identitaria. El espectador no sigue una historia, sino que atraviesa un paisaje emocional, simbólico y político.

Finalmente, la obra comparte con el teatro posdramático la voluntad de interpelar al espectador no como receptor pasivo, sino como cómplice de la experiencia. La mirada del público se convierte en parte del dispositivo escénico, en un acto de reconocimiento, de confrontación, de memoria.

La obra El perfil de los perros se sitúa en una intersección potente entre el teatro político y el teatro feminista contemporáneo. Esta doble influencia permite a Julia de la Rúa construir una dramaturgia que no solo denuncia la violencia de género, sino que la convierte en materia estética, filosófica y corporal. El escenario se transforma en un espacio de resistencia, donde el cuerpo femenino no es objeto de representación, sino sujeto político que interpela, transforma y reconstruye.

El perfil de los perros dialoga con el teatro feminista radical de autoras como Angélica Liddell y Sarah Kane, quienes han explorado el trauma, la violencia estructural y la subjetividad femenina fragmentada desde una estética del exceso, la crudeza y la exposición del cuerpo. Al igual que en Una costilla sobre la mesa (Liddell) o Blasted (Kane), Julia de la Rúa construye una dramaturgia donde el dolor no se representa: se encarna.

La protagonista de El perfil de los perros no es una víctima pasiva, sino una figura en tránsito, que se transforma desde la animalización (“nació perra”) hacia la divinidad, la ciudad herida, la loba que resiste. Esta metamorfosis responde a una lógica feminista que busca desmontar los discursos patriarcales sobre el cuerpo, el género y la identidad, y proponer nuevas formas de subjetividad que se construyen desde la herida, pero no se reducen a ella.

Además, la obra se inscribe en una genealogía de teatro feminista que entiende el escenario como espacio de memoria, de denuncia y de sanación colectiva. La violencia de género no se presenta como un hecho aislado, sino como una estructura que atraviesa generaciones, territorios y lenguajes. Esta perspectiva interseccional y transdisciplinaria permite articular una crítica profunda al sistema patriarcal, sin caer en simplificaciones ni estereotipos.

En la obra teatral, el cuerpo en escena se convierte en territorio político. Cada gesto, cada silencio, cada herida visible o invisible es una forma de resistencia. La obra no busca representar la violencia: la transforma en lenguaje, en símbolo, en potencia creadora. Esta concepción del teatro como cuerpo político se alinea con las teorías de Judith Butler sobre la performatividad del género y con las propuestas de Silvia Federici sobre el cuerpo como campo de batalla en el capitalismo contemporáneo.

En el texto dramático se aborda la violencia de género no como un hecho aislado, sino como una estructura que atraviesa cuerpos, lenguajes y territorios. Julia de la Rúa redefine el género como una categoría fluida, en constante tensión, donde hombres, mujeres y ciudades se reinventan desde el dolor. Esta perspectiva se alinea con los postulados de Judith Butler sobre la performatividad del género y la vulnerabilidad del cuerpo.

La atmósfera sombría, dramatizada crea un tono nostálgico que configuran una estética neoexistencialista que dialoga con los dilemas del nuevo milenio en una fragmentación identitaria, se presenta una normalización de la violencia y la búsqueda de sentido en contextos de crisis (es decir hablamos de cómo las personas, en medio de situaciones difíciles —como pobreza, guerra, pérdida, desastres o conflictos sociales— tratan de encontrar un propósito, una razón para seguir adelante o una explicación a lo que viven.

Es una idea muy ligada a la filosofía existencialista: cuando todo parece caótico o roto, el ser humano busca reconstruirse, entender su lugar en el mundo y darle sentido a su experiencia. En conjunto, estas ideas se usan en tu texto para mostrar cómo el arte (o el escenario que describes) representa a un sujeto que vive en un mundo roto, pero que aún así intenta sanar, entender y reconstruirse). El escenario se convierte en metáfora del cuerpo herido, del alma que busca redención, del sujeto que se reconstruye.

Desde la semiótica teatral, la obra se construye como un sistema de signos donde cada gesto, palabra y silencio tiene una carga simbólica. La figura del “perro” funciona como metáfora del sometimiento, la lealtad impuesta y la animalización del cuerpo violentado. La protagonista, que “nació perra”, se transforma en loba, en diosa, en una ramera inmoral, herida en su amor propio que se reinventa, pero que jamás olvida.

La obra plantea preguntas sobre el ser, el poder y la libertad. ¿Qué significa ser mujer en una sociedad que normaliza la violencia? ¿Puede el arte ser un espacio de emancipación?. Explora el trauma, la pulsión de muerte y la reconstrucción del yo. Los personajes encarnan arquetipos y pulsiones reprimidas que emergen en el lenguaje corporal. Invita a una interpretación abierta, donde cada espectador reconstruye el sentido desde su propia experiencia. El teatro se convierte en un acto de denuncia transversal, donde el cuerpo es territorio de lucha y el arte, un grito colectivo.

El perfil de los perros es una obra que exige ser vista, sentida y pensada. Julia de la Rúa articula una dramaturgia que combina poesía, filosofía y activismo, convirtiendo el teatro en un espacio de resistencia y sanación. Su mirada sobre la violencia de género es compleja, profunda y actual, y su estética escénica refleja las tensiones del nuevo milenio.

En tiempos donde la violencia se normaliza y la identidad se fragmenta, esta obra nos recuerda que el arte puede ser un acto de rebelión, una forma de reconstrucción y un dispositivo político que atraviesa fronteras. El perfil de los perros no solo se representa: se encarna, se transforma, se recuerda.

TIMING POLITICO

Más historias

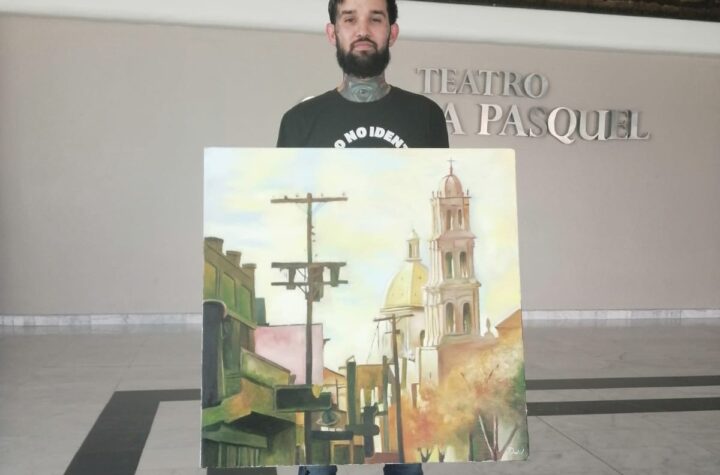

Daniel Rivera: la nueva voz artística de Ciudad Juárez

Juan Gabriel es el patrimonio cultural de Juárez, Presidente Pérez Cuéllar

Reitera alcalde invitación a proyección de concierto de Juan Gabriel