DOMINGO 31 AGOSTO 2025

PARTE 1

Migraciones prehistóricas moldearon Ciudad Juárez como corredor cultural, donde el tránsito humano fundó identidad, territorio compartido y diversidad ancestral persistente.

POR JACK RO

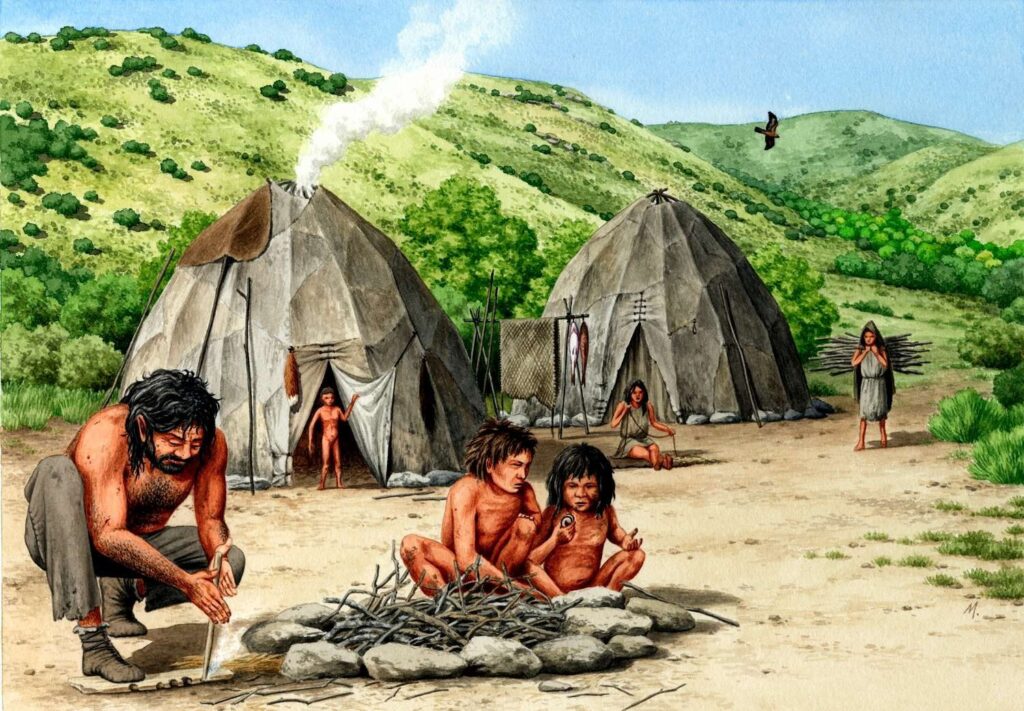

CD. JUAREZ, CHIH.– La migración ancestral en la región de Ciudad Juárez, desde épocas prehistóricas, constituye un fenómeno antropológico caracterizado por una notable fluidez y reflujo dentro de una dinámica humana en constante desplazamiento. Este movimiento responde a condiciones de nomadismo estructural, no solo de grupos humanos, sino también de diversas especies de fauna silvestre. La zona ha funcionado históricamente como un corredor migratorio para seres humanos, aves e insectos, cuyas trayectorias obedecen a leyes naturales que regulan los ciclos de movilidad.

La migración prehistórica no puede reducirse al mero desplazamiento físico en busca de recursos; debe ser comprendida como una pulsión civilizatoria, es decir, una dinámica compleja que articula factores ecológicos, simbólicos y sociales en la construcción de territorios habitables.

En el corredor ancestral del Río Grande, esta movilidad adquirió formas específicas que pueden ser interpretadas mediante dos conceptos clave: el gluko, entendido como el impulso expansivo hacia lo habitable, y el reflujo migratorio, concebido como el retorno estratégico o la redistribución poblacional frente a condiciones ambientales o sociales adversas.

La migración prehistórica no puede ser comprendida únicamente como el desplazamiento físico de grupos humanos en busca de recursos. Más allá de esta dimensión funcional, debe concebirse como una pulsión civilizatoria: una dinámica compleja que articula factores ecológicos, simbólicos y sociales en la construcción de territorios habitables.

En el corredor ancestral del Río Grande, esta movilidad adquirió configuraciones específicas que pueden ser interpretadas a través de dos conceptos clave: el gluko, entendido como el impulso expansivo hacia lo habitable, y el reflujo migratorio, concebido como el retorno estratégico o la redistribución poblacional frente a condiciones adversas.

El gluko puede definirse como una fuerza migratoria expansiva, una energía vital que impulsa a los grupos humanos hacia nuevos territorios en busca de condiciones propicias para la vida. No se trata únicamente de una migración por necesidad, sino de una pulsión exploratoria: una forma de adaptación activa frente a lo desconocido.

En contextos prehistóricos, este impulso se manifiesta en diversas prácticas, tales como: La búsqueda de agua, alimento y refugio en zonas fértiles o climáticamente estables. La expansión territorial como estrategia de supervivencia y reproducción cultural. El establecimiento de rutas migratorias que posteriormente se consolidan como corredores civilizatorios. La creación de vínculos intertribales mediante el comercio, los rituales y las alianzas.

Desde una perspectiva simbólica, el gluko representa el deseo humano de habitar el mundo, de transformar lo inhóspito en lo propio, y de convertir el espacio en territorio. Esta noción permite comprender la migración no solo como un fenómeno demográfico, sino como una expresión profunda de la agencia humana frente a la incertidumbre ambiental y social.

El reflujo migratorio se refiere al movimiento inverso o de retorno que ocurre cuando las condiciones ambientales, sociales o políticas se tornan adversas para la permanencia de los grupos humanos en determinados territorios.

Este fenómeno implica una serie de procesos interrelacionados, entre los que destacan: La redistribución poblacional hacia zonas previamente habitadas o consideradas más seguras. La reconfiguración de alianzas y estructuras sociales en función de nuevas necesidades adaptativas. La adaptación estratégica frente a situaciones de escasez, conflicto o desequilibrio ecológico. La conservación cultural mediante el retorno a lugares cargados de significación simbólica.

El reflujo migratorio no debe interpretarse como un simple retroceso, sino como una expresión de resiliencia migratoria, en la que el retorno permite reorganizar la vida colectiva y preservar la continuidad cultural frente a escenarios de crisis.

Ambos conceptos —gluko y reflujo migratorio— permiten concebir la migración prehistórica como un sistema dinámico, en el cual el movimiento humano no es lineal ni unidireccional, sino cíclico, adaptativo y profundamente simbólico. Esta perspectiva cuestiona los modelos tradicionales que entienden la migración exclusivamente como desplazamiento forzado, y abre la posibilidad de interpretaciones más complejas sobre las formas en que los seres humanos han habitado, deshabitado y reconfigurado el mundo desde tiempos ancestrales.

Desde una perspectiva antropológica, las migraciones prehistóricas revelan una relación fluida entre los grupos humanos y su entorno, en la cual el territorio no se concebía como una frontera fija, sino como un espacio simbólico de tránsito, ritual y negociación. Esta concepción del espacio habitado trasciende la dimensión geográfica, al incorporar significados culturales y prácticas sociales que configuran la territorialidad.

En términos económicos, la movilidad respondía a ciclos de abundancia y escasez, dando lugar a sistemas de subsistencia móviles sustentados en el trueque, la caza y la recolección. Estos sistemas no solo garantizaban la supervivencia, sino que también articulaban redes de intercambio que fortalecían la cohesión intertribal.

Desde el plano político, el desplazamiento implicaba la reconfiguración de liderazgos, la formación de alianzas entre grupos diversos y la institucionalización de normas de convivencia adaptadas a contextos cambiantes. La movilidad, en este sentido, funcionaba como catalizador de nuevas formas de organización social.

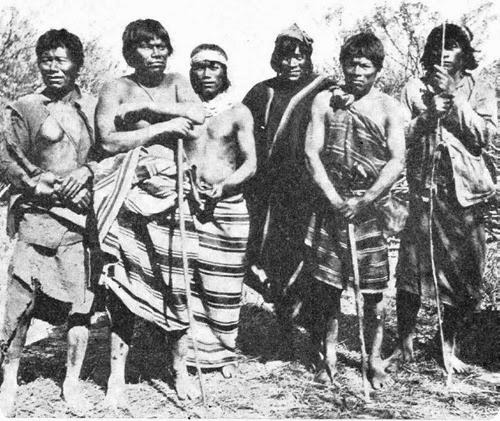

Demográficamente, el flujo constante de poblaciones contribuyó a la conformación de una diversidad étnica que desafía las categorías rígidas de pertenencia, dando lugar a identidades fluidas, plurales y en constante transformación. Esta dinámica poblacional favoreció procesos de mestizaje cultural y resignificación simbólica del territorio.

Desde el enfoque sociológico, la migración prehistórica puede interpretarse como una estrategia de adaptación, en la que el movimiento no respondía únicamente a la necesidad, sino también a la creatividad social. El desplazamiento se convertía así en una práctica de innovación colectiva frente a los desafíos del entorno.

En consecuencia, la migración en la prehistoria del área del Río Grande no constituyó un fenómeno aislado, sino un proceso continuo de transformación cultural, en el cual el tránsito generó civilización y el desplazamiento se consolidó como forma de vida. Esta visión permite reinterpretar el pasado migratorio como un antecedente profundo de los actuales debates sobre movilidad humana, identidad y fronteras, abriendo nuevas posibilidades para comprender la historicidad del movimiento como experiencia fundante de lo humano.

La migración, concebida como un fenómeno estructural y multidimensional, ha constituido un motor fundamental en la configuración de las civilizaciones humanas. En la región fronteriza del norte de México, particularmente en el área de El Paso del Río Grande, este proceso adquiere una relevancia singular al consolidarse como un corredor ancestral de tránsito, intercambio y transformación social desde épocas prehistóricas.

El análisis de las dinámicas migratorias en esta zona exige una perspectiva integral que articule dimensiones antropológicas, económicas, políticas y demográficas, así como una comprensión profunda de las características étnicas y culturales que han modelado sus formas de convivencia a lo largo del tiempo.

Desde el enfoque antropológico, las sociedades nómadas de Aridoamérica —como los Jumanos, Apaches y Pueblos— ocuparon este territorio en función de los ciclos climáticos y la disponibilidad de recursos, estableciendo redes de comercio, rituales y alianzas intertribales que evidencian una organización social altamente sofisticada.

El cruce por el estrecho de Bering, ocurrido hace aproximadamente 15,000 años, marcó el inicio del poblamiento continental. En este contexto, El Paso se consolidó como una vía estratégica hacia el sur, en la que el territorio no se concebía únicamente como una entidad geográfica, sino como un espacio simbólico: un lugar de tránsito, de encuentro y de construcción identitaria.

Desde una perspectiva económica, las migraciones prehistóricas no respondían únicamente a la necesidad de subsistencia, sino que generaban formas incipientes de redistribución de bienes, saberes y prácticas culturales que anticipaban los primeros sistemas de intercambio. La movilidad, en este sentido, funcionaba como catalizador de circuitos económicos rudimentarios, articulados en torno al trueque, la cooperación intertribal y la gestión colectiva de recursos.

TIMING POLITICO

Más historias

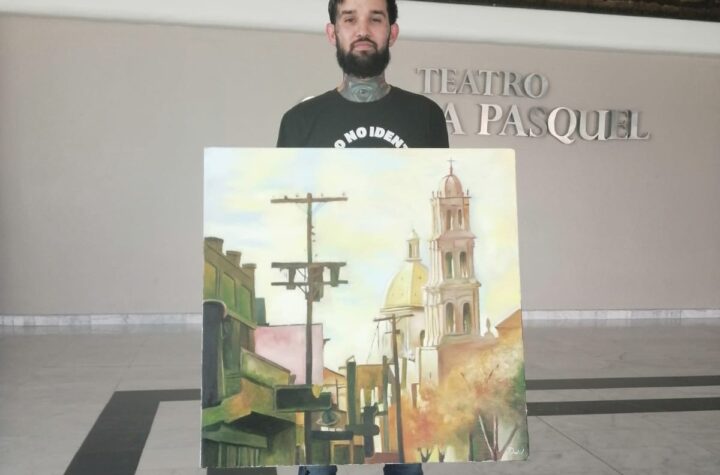

Daniel Rivera: la nueva voz artística de Ciudad Juárez

Juan Gabriel es el patrimonio cultural de Juárez, Presidente Pérez Cuéllar

Reitera alcalde invitación a proyección de concierto de Juan Gabriel